午前の仕事を終え、昼食はどこで取ろうか街をぶらぶらしていたら商店街があった。

車1台が通れるくらいの道幅の商店街で両側にはいろいろな商店が立ち並び、百貨店を横並びにした感じだ。そうそう、わたしが子供の頃はこういう商店街が大小町々にあったものだ。

さて、何を食べようか。商店街を少し歩くと、右側のお店の出入口に5〜6人が囲むようして立っていた。ラーメン店のようだが、並んでいるお客がいるのだから、さぞおいしいラーメンなのだろう。でも、今は並んでまで食べる気がしない。パス。

ラーメン店の斜向かいはイタリアンかな。大きな窓から見える店内は女子だらけだった。ここもパス。

そして、イタリアンの対面に目をやると定食屋だった。引き戸の出入口は開けっ放しで、外から店内を覗くと、結構お客が入っていたが、空席もあったので、わたしはこの定食屋に入ることにした。

お店に入ると、左側に人ひとりが入れる四角く囲った小さな厨房があり、背中を丸めたかなり高齢の男性が調理をしていた。しかし、服装は調理白衣にズボン、調理帽子も被り、職人気質(かたぎ)だ。うん、自分の仕事に誇りを持っているんだな。こういうお店はいい。

「いらっしゃい」

と、紺碧だったか深緑だったかTシャツを着たジーンズ姿の接客女性が、細くて通る声で言ってきた。背丈は160cmくらいの細身で歳は40代後半に見えた。

わたしの見立てでは、厨房男性と接客女性は父と娘かな。よって、以下は親父さんと娘さんで話を進める。

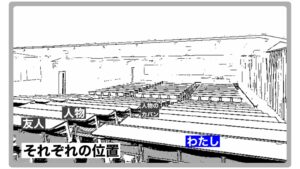

店内は昭和だった。床はコンクリート剥き出し、薄赤色のテーブルに薄赤色の丸椅子。テーブルは出入口から見ると、2×2の4人用と3×3の6人用の2卓が横並びでひと島が作られ、その先にもうひと島あり、更にその奥にも人がいる気配がしたが、壁が邪魔をして確認はできなかった。

右側の壁一面には、たくさんの手書きの長紙メニューが画鋲で留めて貼られていて、どれにしようか目移りしたが、昔ながらのこういう定食屋では定番がいいだろう。カツ丼にするか、生姜焼き定食にするか、肉野菜炒め定食にするか・・・。

わたしは、着座するのも忘れ、壁に貼られたメニューに目をやってしまったが、正面を見ると、ひとつ先の島のテーブルに座っていたOL風女性が、胸元で小さく手を振りながら、わたしに微笑んでいたのだ。

見た目はアラフォー。ビジネススーツを着た、黒髪のロン毛で面長の顔立ちをしたそこそこの美形だった。

ん? 知り合い? あの人か! いや、違うなぁ・・・見覚えのあるようなないような・・・誰だろとOL風女性をジーッと見ていると、その女性はツンとした表情になり、

「あなたではありません」

と、言ってきやがって、じゃぁ誰に手を振っているんだよ、紛らわしい。

そして、後ろを振り向くと、深紅の毛糸のバケットハットを目元まで深々と被った小柄の高齢女性がよちよちと入ってきたので、この女性が知り合いなのかと思ったら、高齢女性は、OL風女性には目もやらずに手前の島のテーブルに座ったのだ。

なんなんだ? ま、どうでもいいか。でも、OL風女性とは目を合わしたくない。わたしはOL風女性に背を向けて、手前の島のテーブルに座ろうとしたが、先に来ていたお客のカバンが椅子に置かれていてね、わたしは仕方なく手前の島の厨房に一番近いところに座ることになった。

さて、カツ丼にするかと、娘さんに注文しようとしたら、娘さんは、

「ねぇ、卵とじうどんとカツ丼まだ」

と、親父さんに催促していた。

すると、ちょうどカツ丼ができたのだろう、背を向けて調理をしていた親父さんは娘さんの方を向き、

「はい、カツ丼」

と、弱々しくはないが、覇気もない声で娘さんに丼を渡したのだが・・・

え゛! それ、ラーメンの器だよね!

わたしは凝視してしまった。娘さんは器を持ったまま、参ったなぁって表情をしていた。そして、わたしが見ているのがわかったのだろう、娘さんはこちらを向いて苦笑いをしていると、親父さんが、

「もう、カツ丼の作り方忘れちまったよ」

と、穏やかな声で娘さんに言ったのだ。

でも、娘さんが持つ器の中を見せてもらうと、ちゃんとしたカツ丼だった。作り方を忘れたと言っても体は覚えているのかな。

娘さんがこの器でお客に出していいものか迷っていると、親父さんはカツ丼を盛る器を間違ったことに気がついたのだろう、

「あ、こっちだった」

と、照れ笑いしながら、丼(どんぶり)を娘さんに見せた。

娘さんは、もうこのままお客さんに出すからいいよって素振りをしたが、ごはんの量がかなり少なかったので、

「ごはんもっと入れて」

と、親父さんに器を返すと、親父さんは器の中からカツ煮だけ取り出したんだけど、カツが一切れごとに節操なくあちらこちらに向いちゃって、カツ煮がぐっちゃぐっちゃになっちゃって、もう到底お客に出せるものではなくなったのだ。

大丈夫か、この店。

店内には10数名のお客がいた。でも、よーく見渡すと誰一人食べている者はなく、皆さん待ち状態だった。ん〜これではいつになったらわたしの番になるかわからない。

この店、やめた。

わたしは、

「また来るね」

と、娘さんに微笑み、席を立ったところで目が覚めた。